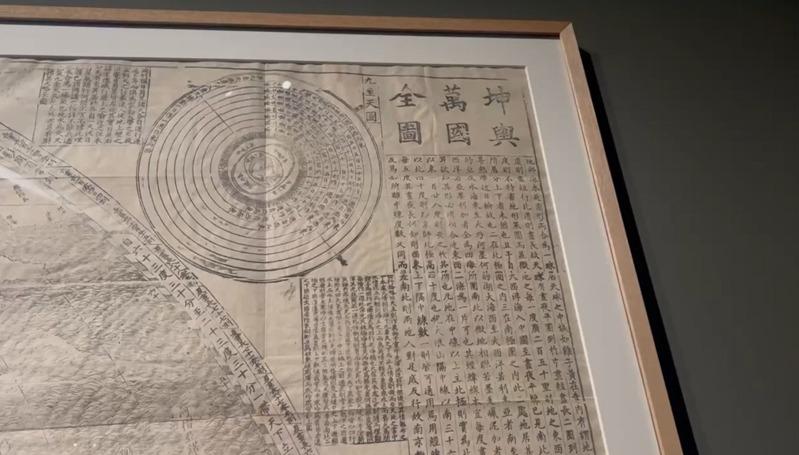

从巨幅日本漆画屏风,到传教士利玛窦在明朝绘制的「坤舆万国全图」,上百件17世纪时期与罗马相关的珍奇艺术品,首度汇集在意大利总统府旁博物馆展出,呈现当时的罗马已极具「全球化视野」。

奎里纳尔马厩博物馆(SCUDERIE DEL QUIRINALE)举办「全球化巴洛克」(BAROCCO GLOBALE)特展,呈现17世纪时,罗马艺文界已荟萃了来自非洲、亚洲、中东的多元世界观,展期至7月13日止。

共同策展人佛雷多利尼(Francesco Freddolini)向中央社表示,这是意大利公共展览过去从未触及的主题,这些展品印证罗马早在400年前,已跟许多遥远文明关系密切,认识这段历史,有助理解当代全球性议题。

巴洛克艺术强调繁复夸饰与色彩动感。佛雷多利尼说,选择17世纪巴洛克艺术为策展主题,因为那是罗马「全球化」集大成时期,例如当时教宗保禄五世,也积极将触角拓展到欧陆之外。

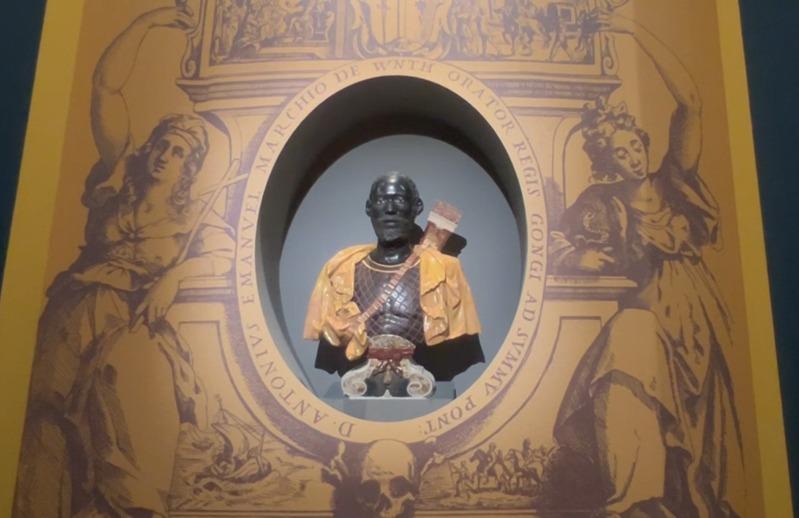

展览一开场,展示一尊罕见的非洲裔大理石半身像,这是由教宗保禄五世下令制作的刚果大使内文达(Antonio Manuel Ne Vunda)纪念像,他是首位非裔人士获此尊荣待遇。

主办单位表示,在先教宗方济各推动下,这座半身雕像此次是首度从罗马宗座「圣母大殿」(Basilica di Santa Maria Maggiore)外借展览。

佛雷多利尼指出,展品显示,许多巴洛克艺术家开始将非裔人物纳入创作,甚至大师贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini)最知名的雕塑「四河喷泉」中,代表南美拉布拉他河(Río de la Plata)的人物也明显有非裔体态,似乎暗指当时非裔人口遭强制运往美洲的情况。

在「教会与世界」展厅,则展出天主教在明朝传入中国的交互,包括法国耶稣会士金尼阁(Nicolas Trigault)身着汉服的画像,书籍纪载的意大利耶稣会士利玛窦画像,以及利玛窦与中国画家绘制的巨幅「坤舆万国全图」副本等。

展览另显示,除了非裔人物,外来的鲜艳花卉、野生动物,也一度成为巴洛克艺术的流行主题。

在「罗马与全球外交」展厅,则可从巨幅的日本松鹤图屏风,和以日文、拉丁文撰写的文档,一窥教廷与早期日本天主教徒的关系。

展览最终,以一件法国大师普桑(Nicolas Poussin)的有趣作品总结,在这幅名为「汉尼拔翻越阿尔卑斯山」的作品中,主角汉尼拔骑着一头名为唐迪亚戈的大象。

佛雷多利尼说,其实这幅算是大象唐迪亚戈的肖像画,牠出生在印度,跨越各大洲到达罗马,住在罗马市中心威尼斯宫,在当时具有超人气,「这幅画述说一个完全罗马化又极具跨国性的故事,这只大象激发了众人对异国的想像力。」