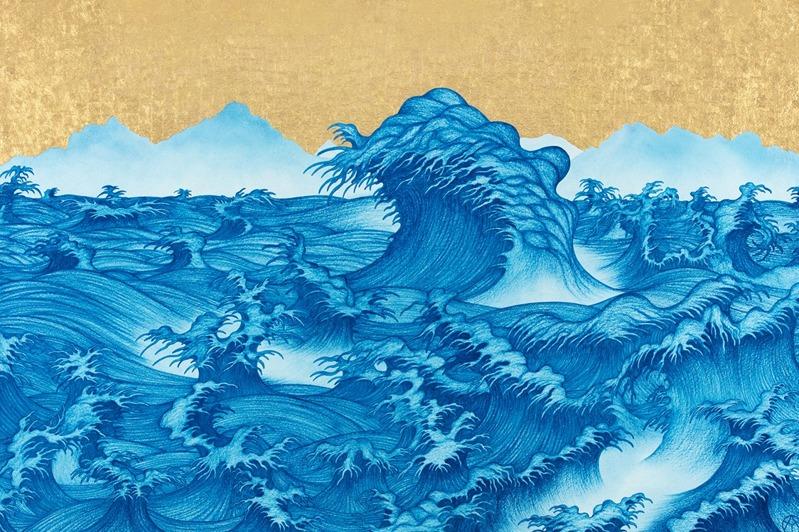

当创作一幅画时,台湾艺术家姚瑞中会用掉几千张金箔。他以右手食指和中指夹起一片约一吋大小金箔的外层纸片,并以左手食指轻托着。他迅速地用右手大拇指翻开下层纸片,流畅地把金箔按压在画布上,整个过程不到两秒钟。

看似简单的「按金」动作,实际操作起来却不容易。金箔纸含金98%、铜2%,手指轻轻一碰就皱掉或粉碎。然而,姚瑞中已经在这一过程中反复操作上百万次,可以一面讲话,一面轻松黏贴到预定位置。一个人独处时,他还常常播放佛经,沉浸在长时间的创作过程中,几小时的流逝仿佛一瞬间,滑入心流之境,投身外人觉得枯燥的轮回。

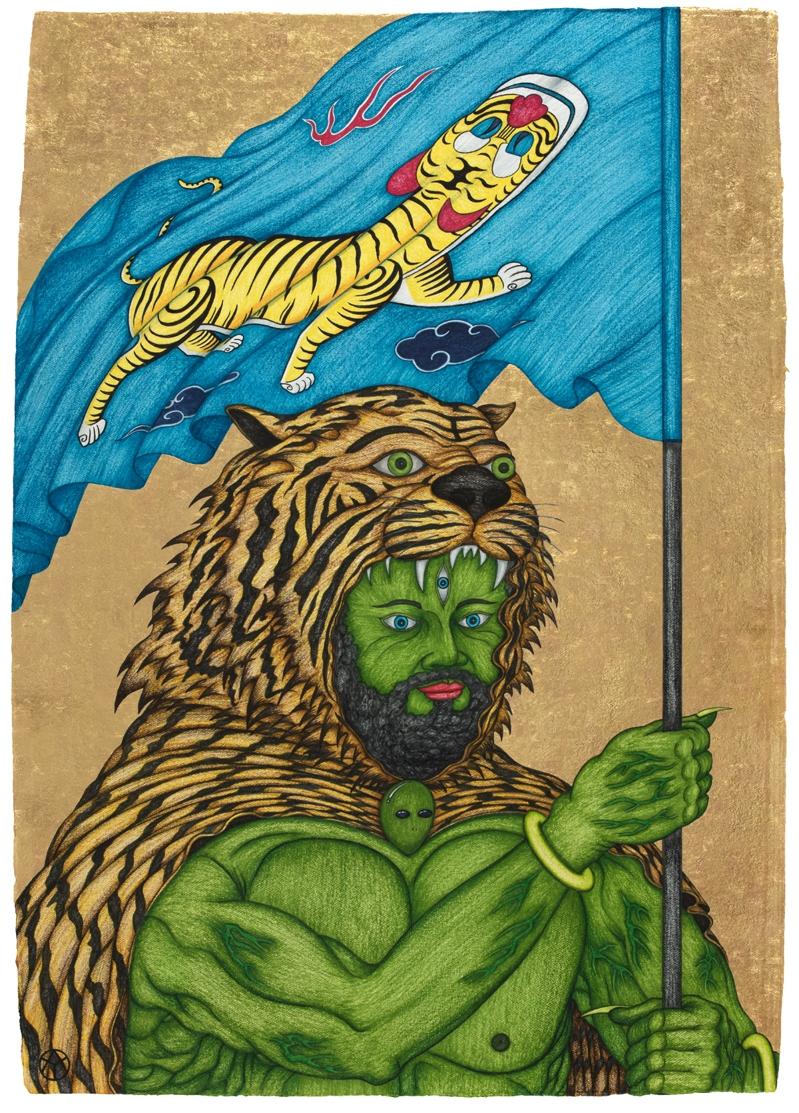

随着时间的推移,他的这幅以阿修罗为主题,纳入山海经概念的作品,逐渐显现出石窟佛像般的古朴金漆质感。他说,「我必须在金漆干掉之前赶快贴完,若上第二次漆,纸张毛细孔会被填平,金箔吸收过多油分,颜色会过于明亮,反而显得俗气。」

整个过程,姚瑞中仿佛一位修行者,让人不禁联想到西藏喇嘛们,以各种颜色的细沙,专注精细地绘制坛城沙画,曼荼罗(Mandala)世界从沙中缓缓筑起。然而,这些美丽的作品终就抵不过「成住坏空」之力,最终仍要走向倾颓。如同姚瑞中把自己的工作室命名为「幻影堂」,这个名字取自《金刚经》最为人熟知的偈语,提醒自己:「一切有为法,如梦幻泡影。」

流变的信仰与不变的创作纪录

姚瑞中人生信仰的变化,正映照出万事一切在流转,世间唯一不变的便是变化的本质。年轻时,他是无神论者,但随着踏上艺术之路,逐渐转为不可知论,但近年却突然皈依。有一年他观看了印度拍摄52集的佛陀传,感动至极一连哭了三天,从此开始持居士戒,「我太太当时还跟我说,你在发什么神经,怎么突然要持戒?我连跟小孩子出去外面也坚持吃素,吃到她们都快受不了。」

既然皈依佛法,那是否如菩萨般发下大愿?姚瑞中坦言,自己没那么矫情,也不伟大。步入耳顺之年,他现在唯一的愿望,就是在有生之年,持续记录、保存并创作属于台湾的艺术。

环视姚瑞中的幻影堂,有墙之处几乎都被书柜所占据,书籍早已满溢至天花板。这里收藏台湾最完整的艺术作品数据,范围广泛,连不知名的艺术展览DM都会收藏,然后仔细归档。幻影堂平日吸引了许多学生与研究者前来查找,这也成了他日常生活的一部分。

在幻影堂的其中一个房间里,摆满了姚瑞中亲自掏钱购买的艺术家作品,即便只展示了其中十分之一,但地板仅留不到两脚并拢的空间可供行走,连厕所空间也被放满了艺术品。他说,「我觉得艺术家还是需要支持,买他们作品是最直接的支持。让他们知道创作有人欣赏,还能够拿到钱来Cover材料费和工本费。」

艺术!一场人生的冒险与战斗

曾经,姚瑞中也是为钱所苦的艺术家之一,算命老师告诉他40岁会翻身,但38岁还徘徊在人生低潮期。2007年,他前往苏格兰驻村,找不到拍摄题材,只好用原子笔随意涂鸦传统山水。当时他本带有一些恶搞的心态,想要颠覆、窜改中国美术史,没想到这个意外之作《忘德赋》竟让他翻红赚进上百万。他笑着说艺术家都很爱算命,因为面对未来那片茫然无知的领域,唯有信心能够支撑我们继续坚持。

酷爱登山的姚瑞中念北艺大时创立了登山社,他认为艺术家像是冒险者,一个人带着一点方便面和瓦斯炉,就单攻上山头,因为只有在险峰之上,才能眺望无限的风光。「艺术家就是要去攀登那些从未有人登过的山。所以你得带着开山刀,自己开辟一条路上去。」在姚瑞中看来,艺术家骨子里必须要有冒险竞争精神,否则很容易就被他人取代。

姚瑞中提到,至今自己仍然在这场无休止的战斗中。因为一旦停下脚步,所有前面的努力就会付之东流。「所以,不能认输,一旦认输就什么都完了!这不仅仅是比赛或游戏中的胜负,而是整个人生。」这番话透露出他对创作与生活的坚定信念:唯有持续奋斗,才能保住自己的一片天地。

以政治地理学入世间法

「《The Final Cut》这张专辑,启发我对社会的批判。」英国前卫摇滚乐团Pink Floyd的创作灵感,来自于1982年英国与阿根廷的福克兰战争。回溯姚瑞中早期作品,能够察觉到他以一种唐吉诃德式的战斗姿态,用嘲讽和戏谑的方式进行两岸的批判与反思,27岁时,他便代表台湾参加威尼斯双年展,并从1994年陆续打开了许多关于台湾与中国的创作计划,包括1994年的《本土占领行动》、1996年的《反攻大陆行动-行动篇》、1997-2000年的《天下为公行动》以及2002年的《万里长征行动》。这些作品记录了从台湾到中国之间,后民国政治的荒诞与矛盾,姚瑞中的创作不仅深刻反映了时代的撕裂,也凸显出他对政治、社会现象的深刻关怀。

从外人的眼光来看,姚瑞中的作品总带着强烈的政治批判精神,「但我其实是通过政治去反对被政治干预。」这番话听来矛盾,却正好道出他创作内核的辩证性。姚瑞中最为人熟知的创作论述是「政治地理学」,从漫无目的的废墟探险开始,他总是刻意地、不带情绪地揭示权力遗留之后的荒凉现场,「没有废墟的话就不可能有文明,所有一切终将成为未来的废墟。」

政治的博弈终究有输有赢,而输家往往就成了未来的遗迹。一如当年金门、马祖的前线防备,现在化为布满青苔的军事废墟;两千年代企业大举西进中国,风光不再的工厂如今封尘废弃。而当今的关税战争,则可能让另一波产业转移潮把台湾工业推向美国。这一切不过是历史翻页的瞬间,而姚瑞中正站新旧之间,把转瞬即逝的痕迹,用艺术捕捉下来。

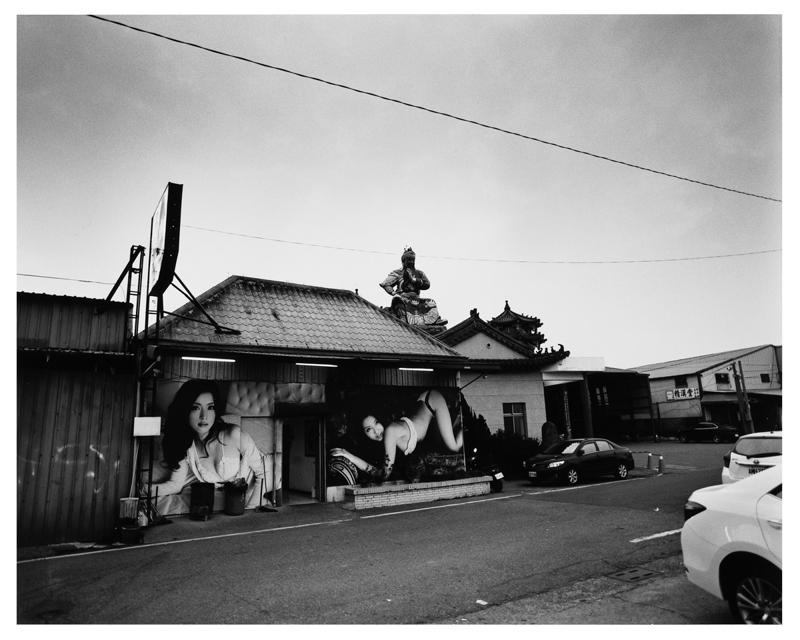

姚瑞中敏锐地观察到台湾人对「物理性存在」有近乎执着的情感,精神信仰需要通过神偶具象化,政策愿景则要盖成一栋栋宏伟的建筑。十多年来,他带着学生走访全台,拍摄八百多处蚊子馆,还长期自费出版《海市蜃楼》书系,成为一部台湾废墟地志。每逢选举,蚊子馆议题总会再次浮上台面,引起舆论热议。今年即将推出第八本《海市蜃楼》,从艺术演化成一股冷静而持久的社会监督力量。

上善若水的台湾文化

「台湾是全世界地缘政治中,最奇特的存在。」姚瑞中认为台湾像国,又不全是国;看起来弱小,却隐含强大的生命力。这座岛屿夹处于历史与现实的缝隙中,历经多民族殖名与文化混杂,却也因此蕴含着生成「新文明样貌」的无限可能。「台湾完全有潜力成为文化输出国!」姚瑞中坚定地说。

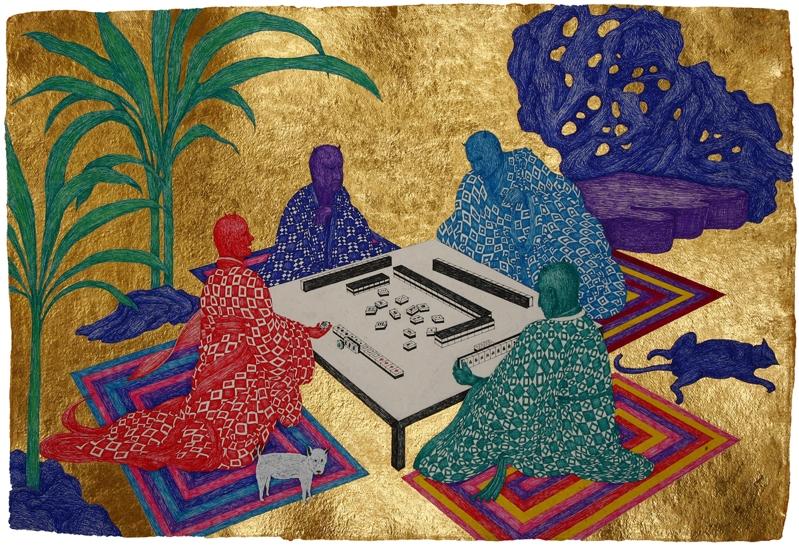

他接着解释,这片土地孕育出无数优秀创意人才,无论是电影、音乐,还是设计、艺术等领域,「我们可以走出自己的光,独一无二且无法拷贝,还展现出有别于中国样板文化的精神折射。」长期处于强权之间,台湾人练就了一种近乎本能的韧性与流动性,姚瑞中说,那是一种如水的智能。水可固、可液、可气,如台湾人能因时制宜、转化重生。这样的特质,也意外成为近年他文创跨界合作的潜在密码——水与海洋的意象,接连出现在他接洽的案子中,仿若冥冥之中自有安排。

一艘国际邮轮看中了他的两幅作品,将其转化为装饰船上一千个舱房的艺术语言;台虎精酿啤酒推出的四款风味酒,将武岭、卑南、关子岭、四兽山的意象包装为山水风光;永续时尚品牌Story Wear更直接把姚瑞中的山水美学织入布料,在伸展台上行走,让画作走入日常,化为一场流动的山海幻梦。

与神连接,用创作走一趟六道之路

近两年来,姚瑞中才蓦然意识到自己多年的创作,竟仿佛一场潜行的修行,无意间走入佛教「十法界」的脉络之中。十法界横跨了四圣与三界六道,是万象众生的精神地图,也是自我流转的轮廓。他举例,《巨神连接》呼应了十法界中的「佛」、「菩萨」二界;而《invidia》、《天龙(国)八部》、《禽兽不如》、《魔地佛》、《地狱空》这些作品则分别对应六道之中的「天人」、「阿修罗」、「畜生」、「饿鬼」、「地狱」等意象。

姚瑞中与神明的缘分,早在蹒跚学步时便悄然种下。母亲回忆,他幼时住在台中外婆家,最爱跑去隔壁乐成宫帮妈祖擦神桌。多年后,这份无形链接化作艺术召唤。2016年与母亲争执后,她气得离家出走。某夜梦中,一位女性形象的神明现身对他说:「你去拍大神。」醒来,他便启程拍摄全台户外巨大神像,母亲也随即归家,完成日后获得第十六届台新奖的摄影集《巨神连接》。

这趟拍摄之旅从家庭出游演变为孤身修行。他一边环岛、一边听佛经,仿佛逐步走入六道轮回的千面世界。有日梦见一座牌坊,上书「圣瑶宫」三字,下方闪现「彰化」。醒来后一查,竟真有两间妈祖庙与梦境吻合。隔日,他接获台中国美馆邀约,策划台湾美术双年展。他至彰化圣瑶宫抽签,签诗提及「中秋」,最终展览果然如期于中秋过后开展。

2020年台湾美术双年展名为《禽兽不如》,姚瑞中以佛学「畜生道」为切入点,探问人与动物的模糊界线。灵感源于台湾首例新冠确诊当晚,他在高雄月世界拍摄,返回车上时赫然听见凄厉的杀猪声,「禽兽不如」四字忽然浮现,仿若神佛抛出的暗语。「当下其实蛮恐怖的,我沿路念着心经和各种咒语,一心只想回台北。」

被科技主宰还是回归自身宇宙

姚瑞中常说,不少创作者认为自己不过是创作的载体,接收来自更高维度的消息。「像我做《巨神连接》目的其实是为了『破相』。我本来不知道在干嘛,因为是神明托梦叫我去拍的。」

面对AI创意生成当道,姚瑞中大胆预测未来将走向两极,一类是任由AI宰制的韭菜,另一类则是拥有高灵性的创作者。「人与宇宙能量的链接是无以名状的精神活动,那些是AI无法读取的。」他指出消灭的正是人类文明以来的内核动力「欲力」。当欲力被阉割,AI就可以操控人类。「大家疯玩AI风格图,可是你自己的风格在哪?」AI操纵你变成别人,却不让你成为自己。

在母校北艺大与师大兼任多年,姚瑞中要求学生修课要先去体验盐水蜂炮、妈祖绕境,亲身感受万众欲力。今年2月,他才带学生观炮,手机还被镁粉烧到变形。他说:「这是虚拟世界给不了的。」在手机成为现代人「体外器官」的时代,他也提醒,「这个年代最需要学习的是放下」。放下手机,才能找回「我是谁」。他难掩叹息,如今学生宁可在VR攀岩,也不愿踏实走入山林。

修行者为何要入山呢?因为只有远离喧嚣,找到自己是谁,才能比较容易听见宇宙的声音。「当宇宙进入你的内心,你会明白,它其实是有机又温柔的存在。」

引路而来,只为照见本来

人活在地球上,短短三万天,要做什么?姚瑞中计算自己已用掉两万多天,他的「哲学第三问」」——要往哪里去?他毫不犹豫地回答,把台湾的创作整理好,让更多人看见。「不是留下外交部式的大外宣,而是真实的台湾。」

像他暗房银盐浮现的神明,不是庄严宏伟、高不可攀,而是竖立在杂乱的电线杆旁,或藏在槟榔西施看板的矮房之后,「你无需刻意仰望,祂们就在你身旁周围照看。」那才是最写实的台湾风景。

姚瑞中自觉是个「界面」,召唤他人共鸣,在这块土地上撒下文化的种子。他坦言,艺术无法教,只能示范和引路。不过只要做的人够多,岛上终会遍布各种奇树异花,各自绽放本来面目。

(本文经台北文创授权转载,原文刊载于此)