历史长河中,公开的道歉仪式极为少见。古代皇帝与现代官员往往高高在上,罕见地会拉下脸面,承认过失并向被伤害的群体致歉。道歉需要的不仅是决心与同理心,还需极大的勇气与对正义的尊重。然而,近年来,在加州及其他地区,地方政府相继举行向华人社群致歉的仪式,引发社会关注。这些举动是因为相互影响的政府压力?抑或是来自媒体舆论的推动?不得而知。然而,无可否认的是,这些市长敢于站在聚光灯下,面对历史错误向华人社群道歉,实为一大勇举。

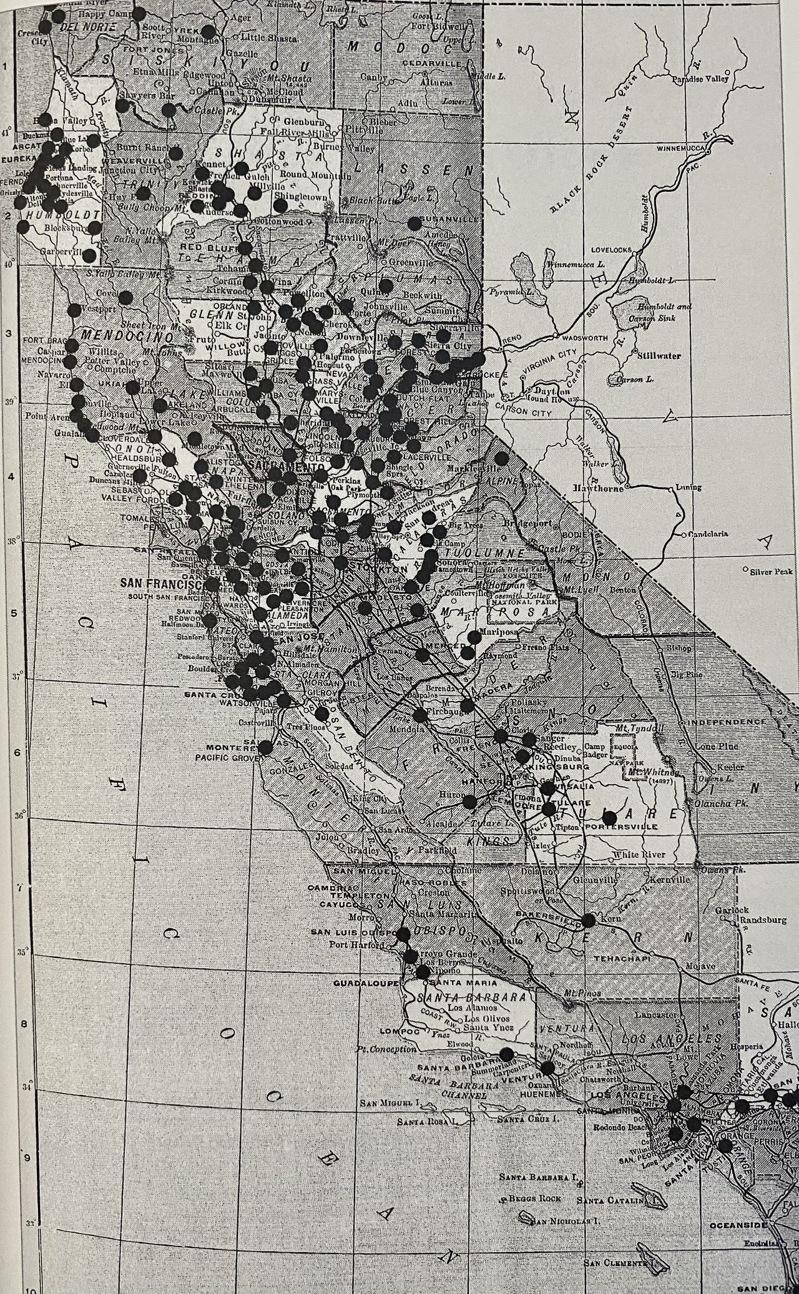

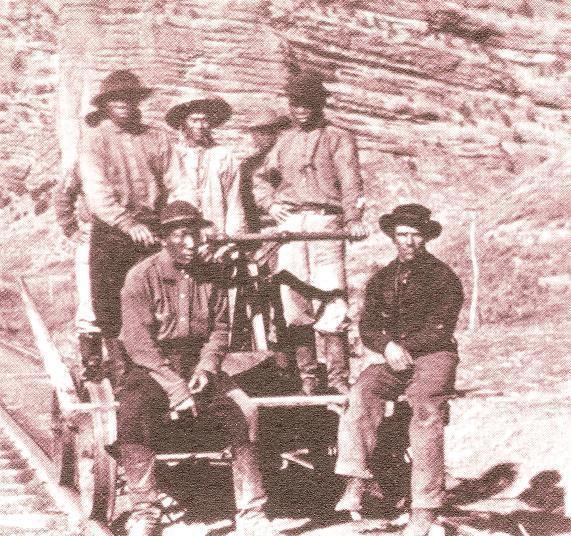

自1848年华人抵达美国参与淘金潮以来,他们的旅程便充满艰辛与歧视。随后,华人参与修建横贯太平洋的铁路,付出了大量劳力与生命,但换来的却是社会的冷眼与打压。这批从旧金山登陆的华人,带着希望与梦想而来,却发现自己深陷排外政策与种族暴力的漩涡。 在1849年至1906年间,加州曾有约250个华人聚居的「中国城」,这些社区为华人提供了庇护与一丝归属感。然而,这些聚落却屡遭针对与摧毁,最终一个不剩。一场场纵火与暴力让无数华人失去家园,也焚毁了他们的希望。这段历史留下的,是华人社群深深的创伤与沉痛的记忆。谁能替那些无辜的亡魂伸张正义?谁又能在历史的尘埃中重拾那份被忽视的悲情?

多年来,华人社群的历史伤痛被漠视,仿佛这些灾难仅仅是时间长河中的一抹微尘。然而,历史并未被遗忘。2021年至2022年间,全美各地举行了多场具有象征意义的「道歉仪式」,向过去因种族歧视而受到不公待遇的华人致以诚挚的歉意。

道歉仪式的城市与日期:

– 2021年5月20日:加州/安提阿市(Antioch)

– 2021年9月29日:加州/圣荷西市(San Jose)

– 2021年10月24日:加州/洛杉矶市(Los Angeles)

– 2022年2月2日:加州/旧金山市(San Francisco)

– 2022年4月17日:科罗拉多州/丹佛市(Denver)

– 2022年5月14日:加州/太平洋格罗夫市(Pacific Grove)

– 2022年5月24日:加州/圣塔安娜市(Santa Ana)

这些道歉仪式并非仅仅是形式,它们代表着对历史的正视与反省。每座城市背后都有一段隐藏的悲剧故事,每一次道歉都是一次面向正义的呼吁。历史的伤痕不容抹去,而道歉仪式是抚平创痛的重要一步。「莫让青史尽成灰」,是我们对这段历史的反思与承诺。我们需用文本记录这些故事,为那些曾经奋斗于逆境中的无名英雄立碑。他们为生存与梦想所付出的努力,值得被后人铭记。

地下信道 揭华人受压迫

1926年,旧金山的宫殿酒店(Palace Hotel)在拆除过程中,工人意外发现了一系列隐密的地下信道,这些信道是当时华人社区在夜间出行的秘密路线。这一发现,不仅揭开了早期华人移民在美国社会中所承受的深重压迫,更彰显了他们以创造力和坚韧求生的智能。

19世纪末,作为美国西岸的重要港口,旧金山吸引了大批华人移民。华人社区逐渐繁荣,但种族偏见与歧视如影随形,法律的限制、社会的排斥,使华人不得不将生活圈局限在唐人街内。白日,他们或从事低薪劳动,或在自己的社区内活动;夜幕降临后,街头便几近空无一人,华人更要谨慎避免与白人社会正面接触,以免招致暴力。

这些地下信道正是在这种高压背景下应运而生的。它们成为华人社区的隐密网络,为居民提供了基本的通行保障,也象征了他们对迫害的无声抗议。学者指出,这些信道的建造展现了华人对极端困境的深刻理解与灵活应对。信道既是实用的生存工具,也是文化与尊严的象征,记录了他们为了生活而进行的隐忍与抗争。

地下信道并非单纯的实体空间,更是一种隐喻,象征着华人对自由的追求与对压迫的抵抗。面对暴力、歧视与孤立,华人无法以显性的方式参与社会,只能选择在「地下」求生。然而,通过这些非正式的路线,他们得以完成日常生活所需的社交、交易与往来,维系着社区内部的链接。这些隧道不仅见证了华人移民在美国社会的边缘化处境,也反映了他们以沉默却坚韧的方式,守护文化与尊严的努力。

1876年 安提阿暴徒袭华埠

与此类似的压迫故事,在美国其他城市同样上演。1876年,加州安提阿市(Antioch)的华人社区遭遇白人暴徒袭击,整个聚居地被大火焚毁。事后,当地政府未追究责任,甚至默许此类暴力事件,进一步助长了排华风气。这段历史成为美国西部华人社区的集体创伤。

然而,经过多年呼吁与努力,2021年5月20日,安提阿市政府终于举行对华人社区的道歉仪式。在仪式上,市长代表政府公开承认历史错误,并对过往对华人移民的伤害致以深刻歉意。这次道歉,不仅是一个历史性的时刻,也象征着对少数族裔权益与历史正义的重视。

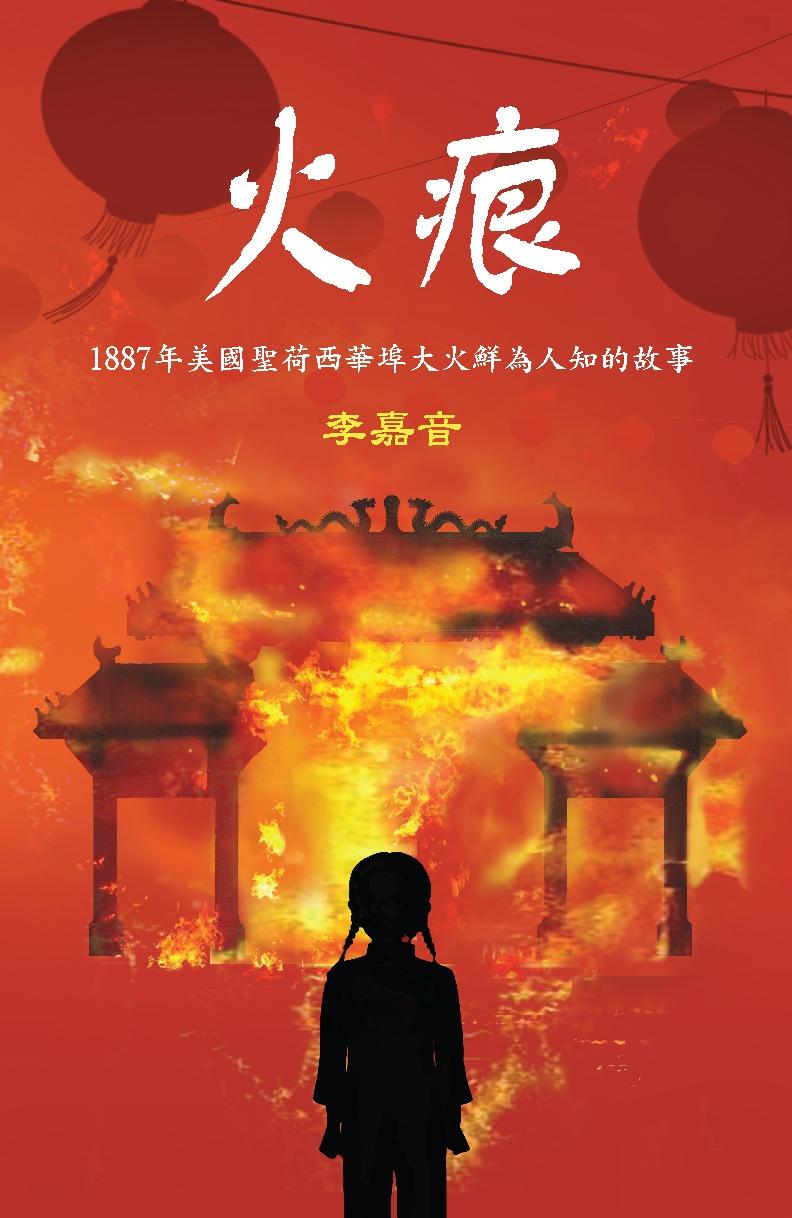

1887年 圣荷西中国城大火

1887年的圣荷西中国城大火,是加州华人移民历史上一场不容忽视的灾难。然而,这场火灾并非仅仅摧毁了建筑与家园,它更象征着当时华人社群所面临的种族歧视与压迫,也折射出他们在逆境中坚韧不屈的生存之道。

19世纪末的圣荷西,中国城是当地华人社群的重要聚集地。对于那些矿工、铁路工人和农场工人而言,这里不仅是家园,还是一个维系文化与彼此关系的场所。中国城内,商店、药材铺、寺庙和住宅构成了一个自给自足的小型社会——一个「城市中的城市」。华人社群在此筑起了属于自己的生活天地,努力在异国他乡找到生存的根基。

然而,当时的美国社会因对华人的恐惧与偏见,将他们视为威胁。华人被指责带来「公共卫生问题」或「治安隐患」,这些偏见成为华人遭到排斥、驱逐甚至暴力对待的借口。圣荷西中国城的命运,便在这样的背景下走向悲剧。

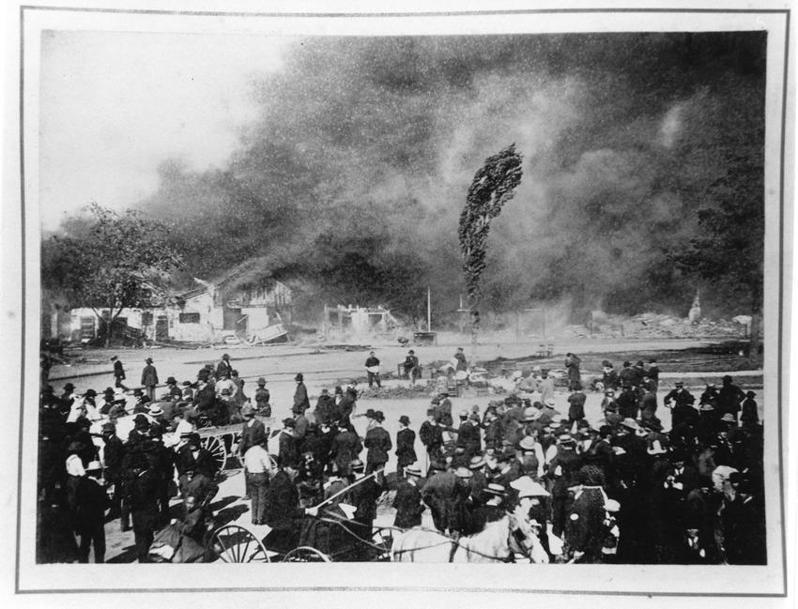

1887年5月4日,大火突然吞噬了圣荷西的中国城。火势迅速蔓延,将整个社区夷为平地。虽然火灾原因至今未有定论,但不少历史学家怀疑这是一场蓄意的纵火案,目的在于强迫华人离开这片土地。有目击者曾描述,事发当晚一群白人青年在中国城附近出没,火灾发生后,消防部门的反应亦显得缓慢且消极。这场火灾造成1400多名华人失去家园,而当地政府不仅未提供援助,反而迅速宣布将原中国城土地转作他用,迫使华人离开该区域。这种冷漠与压迫,使华人社群的处境雪上加霜。

尽管面临如此沉重的打击,圣荷西的华人社群并未选择屈服。他们在附近重新购地,重建家园,并再次打造出一个富有活力的社区。他们的坚韧与团结,成为对种族歧视最有力的反击。

长久以来,这段历史在当地被刻意遗忘,我在2021年5月,出版「火痕——1887年美国圣荷西华埠大火鲜为人知的故事」一书,揭露了这段被掩盖的真相,唤醒了人们对这场灾难的关注;并赠与圣荷西市长山姆‧里卡多一书,成为当地反思历史的契机。

四个月之后,2021年9月29日,圣荷西市政府举行象征性的道歉仪式。这是历史上首次,当地政府公开承认并忏悔百年前针对华人社区的暴力与不公。市长在仪式上致辞,感谢华人对城市的贡献,并表达对过往伤害的深刻歉意。同时,政府承诺将采取具体行动,包括在原中国城遗址创建纪念碑,开展教育活动,让更多人了解这段历史。

1871年 洛杉矶华人大屠杀

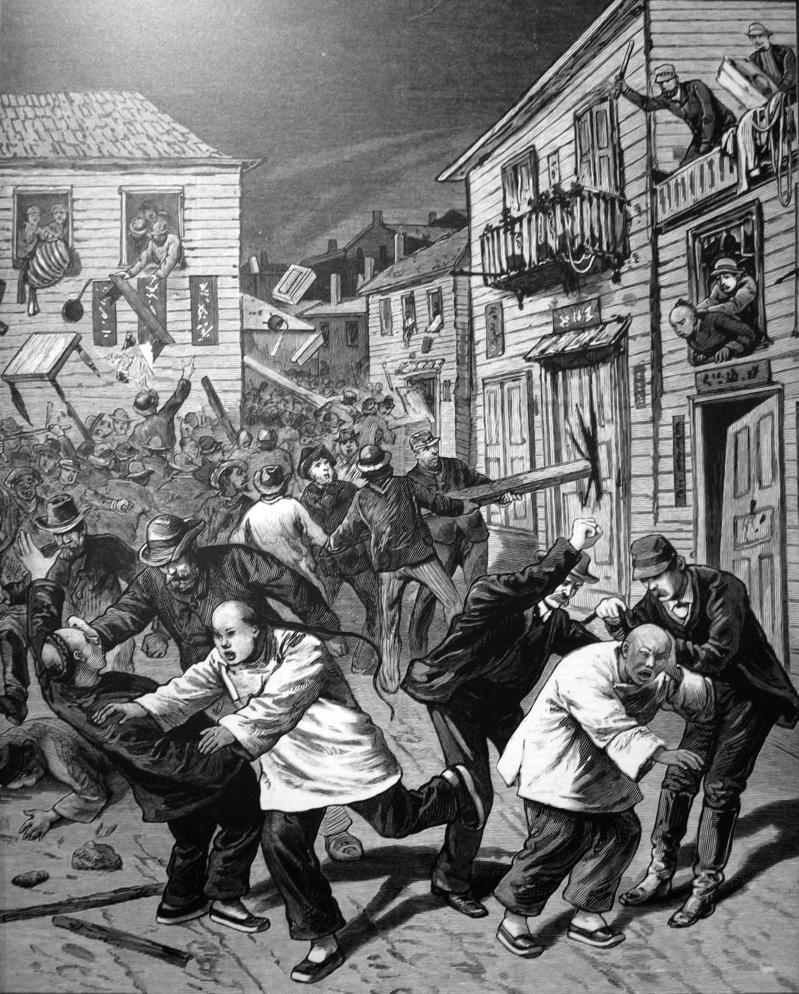

1871年11月,洛杉矶的华人社区经历了一场震惊全城的血腥屠杀,史称「洛杉矶华人大屠杀」。这场事件不仅是排华历史中最残酷的暴力行为之一,也成为洛杉矶市种族不平等的黑暗象征。当日的暴行夺走了18名华人的生命,揭露了当时美国社会中深层的种族歧视和法律体系的失职,对华人社区造成了无法抹灭的创痛。

当时的洛杉矶华人社区由两个互相对立的势力团体掌控,这场内部冲突原本仅仅是小范围的争端。然而,一场枪战中意外误杀了一名白人男子,成为事件的导火线。消息迅速传开,种族仇恨被激化,500名白人群众涌入中国城,展开了对华人毫无节制的暴力清算。

暴民的行为极其残忍。他们肆意破坏华人商舖,焚烧财产,并将无辜的华人从家中拖出进行私刑处决。18名华人,包括儿童与一位备受尊敬的华人医师,被残忍地杀害。华人社区在这场浩劫中几近毁灭。

这场屠杀中,洛杉矶的法律与治安系统暴露出严重缺失。尽管警察有能力阻止暴力升级,却选择袖手旁观,甚至对暴民行为加以纵容。华人移民在当时既无法作为合法公民享有基本权利,也被禁止在法庭上作证,使其完全无法为自身辩护。虽然事后有几名暴徒被逮捕,但因司法系统的偏见与压力,最终无人受到实质惩罚,整个事件被淡化成历史上的一段血泪记忆。

2021年10月24日,洛杉矶市举行了一场历史性的公开道歉仪式,正式为1871年的华人大屠杀致歉。这是洛杉矶政府首次正式承认这段惨痛历史,标志着对过去种族不公的深刻反思。仪式中,洛杉矶市长与市议会公开承认当年政府的失职,并向华人社区表达诚挚的歉意,承诺不再容忍任何形式的种族歧视与暴力。洛杉矶政府还宣布设立纪念碑,以悼念这场悲剧中的无辜受害者,并推动教育计划,让后代了解华人在美国历史中的贡献与牺牲。

这些举措旨在促进族群和解,呼吁人们铭记历史教训,避免悲剧重演。1871年的洛杉矶华人大屠杀,是美国历史上一段惨痛的篇章,也是一个令人警醒的教训。这场悲剧揭示了种族仇恨与制度性歧视的后果,提醒我们在追求多元与公平的社会中,尊重与理解是不可或缺的基石。

19世纪 旧金山排华法悲剧

1870年,旧金山市议会通过「禁止华人从事政府工作」,这是对华人社区具有深远影响的歧视性法律,不仅剥夺华人在公共领域的合法角色,还将华人彻底排除在政治与社会的内核之外,彰显了当时华人被视为「次等公民」的社会地位。

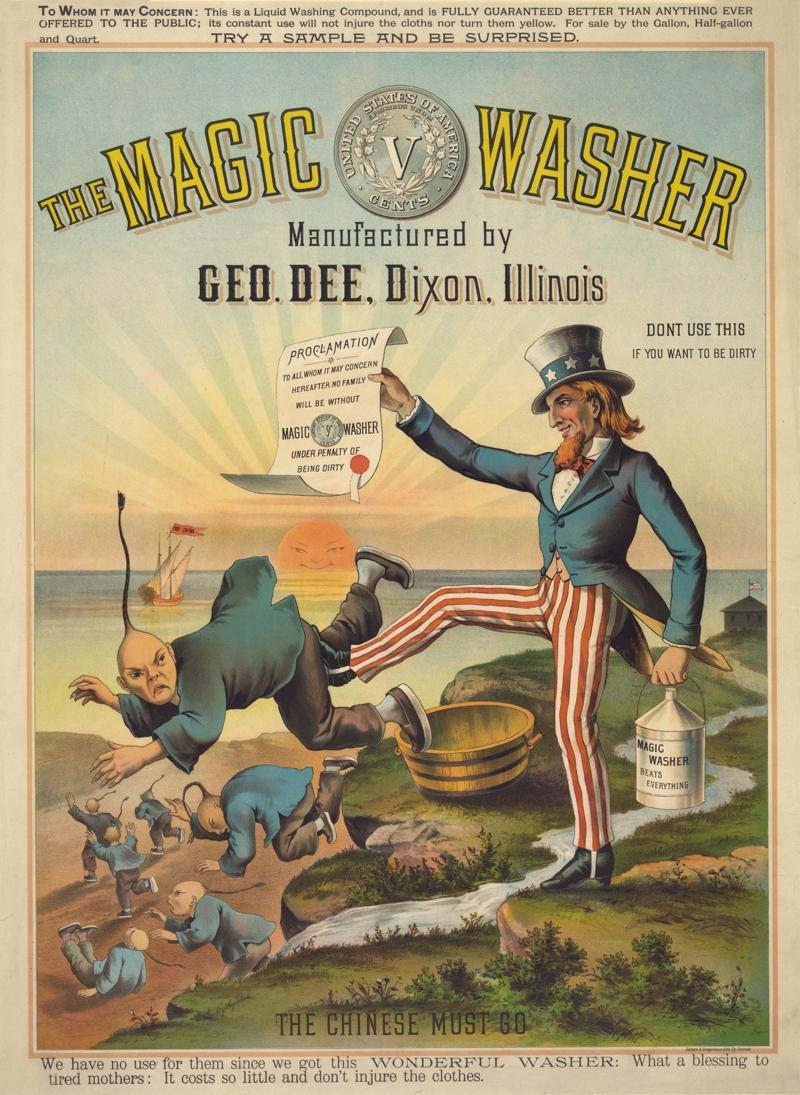

更严重的是,这些政策并非单一事件,而是系统性排华运动的一部分,为压迫与暴力奠定法律基础。1873年至1883年间,旧金山市政府连续颁布多项针对华人社区的法令,进一步摧毁他们的经济基础。其中针对洗衣业的限制措施尤为典型,对于以洗衣业为主要谋生手段的华人来说,这些政策无异于雪上加霜。市政府不仅要求华人洗衣店缴纳更高税金,还以苛刻的建筑要求迫使许多小型洗衣店关门歇业。

这些法令表面上是以「公共安全」或「卫生管理」为名,实则意图打击华人经济,削弱他们在城市中的立足之地。白人社会对华人劳动力的排斥,让华人在经济上几乎无路可走,而这些法令也进一步助长了社会对华人的敌意。

1877年,针对华人社区的长期压迫终于演变为大规模暴力事件。当年,旧金山爆发了针对华人社区的骚乱,数十家华人经营的洗衣店与商舖被洗劫和摧毁,数十人受伤,四人丧生。这场骚乱的背后,是当时社会对华人劳工的恐惧与排斥情绪的极端化表现。这场骚乱带来的不仅是财产的毁灭,更是心理与文化上的重创。

华人在教育领域同样遭受排挤。1860年代,旧金山学区禁止华人学生与白人学生同校,并在1875年设立华人专属的隔离学校。这一政策将华人学生牢牢困在社会的边缘地带,使他们难以通过教育向上流动,隔离政策直到1885年才被加州最高法院推翻。然而,长达20年的实行期间,无数华人学生失去受公平教育的机会,这不仅限制了他们的个人发展,也强化了华人群体与主流社会的隔阂。

旧金山市政府还颁布一系列针对华人文化的法令,对华人的身分认同与文化表达造成了深重打击。例如,所谓的「排华法」要求被监禁的华人剪去辫子,这一要求被视为对文化的直接侮辱。此外,市政府禁止华人在公共场合打鼓敲锣,以维护「社会安宁」为名压制华人文化,这些政策凸显了白人社会对华人文化的无知与偏见。

2022年2月2日,旧金山市政府为历史上对华人社区的歧视行为举行了道歉仪式。市长及市议会成员公开承认过去的错误,对近两个世纪以来对华人移民的不公待遇表达歉意。

1880年 丹佛市万圣节暴动

1880年万圣节的夜晚,科罗拉多州丹佛市的中国城遭受一场令人发指的暴力袭击。一群白人暴民涌入华人社区,摧毁商铺、焚毁房屋,对无辜的华人进行野蛮攻击。暴动中,一名华人男子惨遭殴打致死,数十人受伤,华人社区的财产损失无法估量。这场事件不仅成为西部历史上最严重的种族暴力事件之一,更深刻揭示当时社会对华人移民的强烈敌意与排斥,反映美国经济与种族矛盾交织下的深层动荡。

19世纪中叶,大批华人移民为了谋求生计,远渡重洋来到美国,成为西部铁路建设、矿业开采和农业发展的重要劳动力。然而,随着铁路完工和经济危机的到来,这些华人劳工成为白人劳工眼中的竞争对手。失业率攀升和经济困境进一步激化了白人对华人的敌意,将华人塑造成「抢夺机会」的替罪羔羊。

在丹佛,中国城虽规模不大,却是华人移民生计的中心,这里的华人主要从事洗衣业、餐饮业和各类小型商业,努力在异乡创建自己的社区与文化。然而,随着反华情绪高涨,白人居民对中国城的存在愈加不满,指责其「威胁公共卫生」或「破坏社会秩序」,企图以暴力手段将华人驱逐。

万圣节当晚,一群白人暴民从酒吧出来后,愤怒地聚集,将目标对准中国城。他们砸碎商铺窗户,放火焚烧房屋,用棍棒和石头攻击手无寸铁的华人。当地警察虽接到报警,却迟未采取行动,甚至默许暴民行为,导致暴力升级。一名华人男子在袭击中被殴打致死,另有数十人重伤。整个中国城被摧毁,华人家庭流离失所,损失无法估量。

事后,当地政府和媒体对这场暴行表现出冷漠,报纸不仅未谴责暴民行为,反而以贬低华人的语言形容受害者,将其描绘成「社会威胁」,加深对华人刻板印象与敌视。

丹佛万圣节暴动只是排华浪潮中的一例,却足以体现当时美国社会对少数族裔的不公与压迫。这些事件不仅反映了经济压力下族群之间的竞争与排斥,也暴露了法律与政府对种族歧视的默许。

2022年4月17日,丹佛市政府举行了一场历史性的公开道歉仪式,首次正式承认1880年万圣节暴动对华人社区造成的深重伤害。市长和市议会成员向华人社区致歉,承认政府在当时的失职与不公,并强调现代丹佛市将致力于消除种族歧视,推动社会包容。

丹佛1880年的暴动,无疑是华人移民史上的一个悲剧,但它也提醒我们:种族偏见与排斥的后果不容忽视。历史的教训不仅是对过去的不公反思,更是对未来如何建构多元与包容社会的启示。2022年的道歉虽迟来,但为华人社区带来了一丝心理慰藉,象征着社会在追求种族平等的道路上迈出的一步。

1906年 加州华人渔村火灾

1906年5月16日,加州太平洋格罗夫(Pacific Grove)的一座华人渔村在一场神秘的大火中化为灰烬。这场火灾不仅摧毁了华人居民的家园,也成为当地历史上一个充满争议的事件。火灾背后的疑点指向土地争夺与排华情绪,凸显了美国西部早期移民历史中对华人社区的深刻不公。

这座华人渔村建于19世纪中叶,是当地早期华人移民辛勤劳动的见证。村民主要从事捕捞鲍鱼和其他海产,靠着质朴的生活方式自给自足,他们的努力不仅养活了自己的家庭,也对当地经济发展贡献了力量。然而,随着土地价值的上升和排华情绪的蔓延,这片社区逐渐成为房地产利益的目标。

在火灾发生之前,太平洋改良公司(Pacific Improvement Company)已声称拥有该渔村的土地权,并计划将其改造成开发项目。然而,华人居民拒绝离开家园,导致双方的矛盾日益升级。在这样的背景下,渔村在5月16日突然遭遇了一场没有明显自然原因的大火,几乎整个村庄被焚毁。

这场火灾虽未造成人员伤亡,但让华人居民被迫流离失所,他们失去了世代居住的家园,大多数人不得不前往其他华人聚居地重新开始生活,少数村民暂时安置在周边地区,但整个社区再也无法恢复原貌。火灾发生后,太平洋改良公司迅速接管土地并展开开发,进一步强化了外界对火灾背后可能存在蓄意破坏的怀疑。这一事件与当时美国西部的排华政策与社会情绪交织,成为历史上对华人社区系统性歧视的又一例证。

经历了100多年的沉默,2022年5月14日,太平洋格罗夫市政府举行了一场历史性的纪念活动与公开道歉仪式,向1906年华人渔村火灾的受害者及其后裔致歉。这场仪式不仅是对历史错误的承认,更是一次针对排华歧视历史的深刻反思。

1906年 圣塔安娜麻疯恶火

1906年5月25日,加州圣塔安娜市(Santa Ana)的华人社区遭遇一场以「麻疯疫情」为借口的蓄意火灾,市政府下令焚毁华人区域的房屋与商店,彻底摧毁这个移民群体的家园。这起事件不仅彰显当时社会对华人的歧视,也反映如何利用公共卫生议题来达成种族清洗目的。

当年,圣塔安娜华人社区出现一例麻疯患者。麻疯在当时是一种引发极大恐慌的传染病,而当局迅速将这场疫情与华人「不洁」的刻板印象挂钩,将疾病视为这一移民群体「外来性」的象征。这种污名化根植于19世纪末的种族偏见,进一步将华人塑造成公共健康的威胁。

政府与社会的应对方式暴露了其深刻的种族歧视,他们未曾考虑隔离病患或改善公共卫生条件,而是选择将整个华人社区标签为「麻疯灾区」,并借此为理由下令焚毁该区域。这一行为无异于利用疾病恐慌来合法化对华人的暴力驱逐,既是对社区物理空间的摧毁,也是对文化与生活方式的极大侮辱。

1906年5月25日,圣塔安娜市政府运行纵火令,大火吞噬华人社区的房屋与商店,数十户家庭一夜之间无家可归,财产和生计化为灰烬。这场灾难造成的心理创伤无法估量,令人痛心的是,当时社会对这场火灾几乎没有表达任何同情,一些白人市民甚至欢迎这样的举动,认为华人社区的消失能「清理」城市,带来所谓的「社会秩序」。

这场火灾让华人居民流离失所,多数人被迫搬迁至其他城镇或华人聚居地。当地华人社区多年来的努力与家园瞬间被摧毁,而这一事件并未引发法律或舆论上的谴责,成为排华政策与种族暴力的缩影。

从现代科学的角度看,麻疯的传染性有限,且主要通过长期密切接触传播。然而,19世纪的医学知识不足,使麻疯被视为一种极具威胁性的疾病。华人群体的贫困生活条件和卫生环境恶劣,并非源自文化特质,而是当时社会对移民群体系统性剥削的结果。然而,疾病与贫困却被白人社会用作污名化华人的工具,强化了对他们的边缘化与排斥。

历经100多年后,2022年5月24日,圣塔安娜市举行了一场公开道歉与纪念仪式,向当年的华人社区及其后裔致以正式歉意。

历史的伤痕与迟来的和解

19世纪的美国,以各种方式压迫华人社区,从法律到暴力,从歧视到文化抹煞,都揭示当时社会的种族偏见与不公正。焚烧华人家园的行为,经常披上「公共卫生威胁」或「麻疯疫情」外衣,甚至以「破坏社会秩序」或「抢夺机会」为借口,这些借口不仅合理化暴行,还使华人成为社会问题的替罪羔羊。

1875年的「佩吉法案」与1882年的「排华法案」,成为华人移民在美国经历的制度性歧视的标志。这些法律明文剥夺了华人移民的基本权利,禁止女性华人移民,限制男性华工的入境,并将华人社区逐步推向孤立与边缘化的境地。这种孤立不仅限制了华人的经济与社会参与,更让针对他们的暴力行为得以在缺乏监督的情况下肆虐,甚至在某种程度上受到默许。

针对华人社区的暴力行为,无数次在美国历史上演,成为种族歧视如何渗透进社会结构的缩影。这些悲剧告诉我们,历史的伤痕不仅来自直接的暴力,更源于长期的制度性压迫与文化排挤。法律本应是正义的工具,却被用来强化不义,削弱少数族裔的权利与地位。

历史无法改写,21世纪美国的一系列道歉行动象征着社会对过去错误的反思与承担。2022年,圣荷西、旧金山以及其他城市举行了针对华人社区的道歉仪式,向曾遭受歧视和暴力的华人群体表达深刻歉意。这些道歉不仅是一种迟来的认可,也传递出一个明确的消息:过去的伤痕虽无法弥补,但面对与反思历史,能为促进和解与理解创造契机。

在这些道歉仪式中,地方政府承诺推动教育与纪念活动,让公众更深入了解华人移民的贡献与遭遇。这不仅是一种象征性修复,更是一项重要的社会教育,提醒我们正视历史错误,避免重蹈覆辙。

华人移民在美国历史中扮演了双重角色:一方面,他们是种族歧视的受害者,长期遭受社会排斥与制度性压迫;另一方面,他们又是韧性的象征,在困境中展现出非凡的坚毅与创造力。无论是被忽视的地下信道,还是经济与文化上的贡献,都诉说着一个群体如何在压迫下坚持生存并留下深远的影响。

历史的错误提醒我们,忽视不公只会让社会裂痕加深。唯有正视过去,承担责任,才能真正促进公平与包容。通过教育与纪念活动,现代社会得以在悔过中重新定义自身,为未来的和谐共存奠定基石。

此篇文章仅仅叙述了在美国西部的种种暴行以及道歉仪式。道歉仪式不仅是对华人社区的心理抚慰,更在全美范围内引发广泛反思。它启发我们,尊重每一个群体的历史与文化价值,才是建构平等社会的基石。这些故事与行动,无论是地下信道的重现还是迟来的道歉,都是警钟,呼吁我们珍视多元文化,正视历史伤痕,以行动创造新的希望与可能。