上午10点,「新富町文化市场」刚开门便热闹非凡,外围的东三水街市场买菜人潮络绎不绝,馆内的万华世界下午酒场已近乎客满。自从忠泰建筑文化艺术基金会接手,并经由旅德建筑师林友寒的设计,这座古迹活化而来的场馆已经悄然度过8年的时间,逐渐长出了自己的样貌。

林友寒感慨地说,「当你的作品与时间变成朋友是件非常开心的事,你看这个酒吧多成功,它充满了生命力,还能感受到文化的原创性。」他表示,这个案子对他影响甚深,尤其是身为建筑师,让他重新思考「作者的存在是否重要」这个问题。

不存在的建筑师

那并非像罗兰巴特所提出的「作者已死」,而是作为建筑师应该如何「消失」于建筑之中:不以彰显创作者自身的价值为目的,而是让建筑的价值根植于社会、文化、历史与环境的共同体验上。

林友寒分享道,「像我的老师拉斐尔·莫内奥(Rafael Moneo)和艺术家江贤二老师,在这方面有相似的观点。江贤二老师一直强调『做好人,才有办法做好艺术。』而我的老师则提出了这样的问题:『建筑是要像选美一样,让人觉得它很漂亮,还是要能引发人们某种共鸣和快乐?』」他认为,身而为人,让他人感到开心还是嫉妒,正是思考的基础出发点。

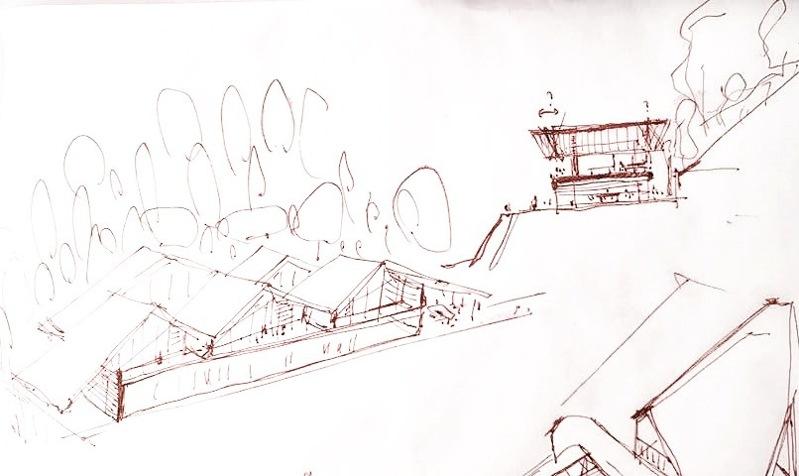

此次林友寒回到台湾,正是为了台东「江贤二艺术园区」的开园。他指出,这次与过去的案子不同,是一场与江贤二的共同创作。两人不通过言语,而是在设计图上彼此一笔一划地交流。每一个设计决策,都是探索江贤二在这个场域中的笔触习惯,以及他对世界的独特视角,而自己则隐身在背后。林友寒笑着说:「事实上我这次选择在这里(新富町文化市场)与你们采访,正是因为它与江贤二艺术园区有某种类似性。 」

对于江贤二艺术园区的设计,林友寒认为,应该以江贤二的眼睛出发,通过空间展现他的视野,特别是以他在巴黎与纽约创作时的痛苦挣扎、与音乐之间微妙而深沉的共鸣,以及定居台东后终于拥有的自由与安静,这三段历程作为园区设计的内核脉络,也是林友寒试图用建筑语言所捕捉的灵魂轮廓。

为回应江贤二在创作《巴黎圣母院》时对于内心圣光的寻觅,林友寒将「光线」作为空间叙事中的主角。在展现江贤二于巴黎与纽约创作时期的区域中,光线被精心引导,以营造一种近乎神圣的感受。而当场域转向江贤二定居台东、重拾自由的时光时,而是以更柔和、奔放的姿态,承载缤纷的色彩与自然的节奏。

以材料押韵 与自然共谱成曲

林友寒与江贤二在建筑与自然关系上的理解,展现出默契。他们不希望大型的建筑占据于山头,而是选择将空间拆分为五个部分,顺应海岸山脉的尾棱与画作《台湾山脉》的流动之势,像砾石般散落于地景之中。同时,江贤二创作所仰赖的光线并非直射的阳光,而是柔和的漫射光。因此,让建筑背海面山,以拥抱自然的姿态,也与艺术家对光的创作习惯形成共鸣。

在材料的选择上,林友寒以清水混凝土搭配江贤二偏爱的耐候钢,两着皆是原始的材料,随着时间与气候的洗礼而不断变化。特别是耐候钢,当水气一来便会产生致密的棕色锈层,「建筑一定要从材料出发,那就像诗里的文本,音乐里的音符,材料也有它押韵的方式。」他说,清水混凝土凸显出耐候钢的独特,而耐候钢的锈色则如同土壤及树干,与山林相依契合。

在林友寒的建筑作品中,总能见到清水混凝土的身影。「这其实有三个criteria(尺度),一来是台湾地震多,你无法避免使用较为沈稳的材料来构建建筑。第二,使用清水混凝土施工时,必须有工艺投入其中,而这样技术也延续着社会、文化的脉络。因此,所有设计的出发点,都必须回到工艺技术。第三,清水混凝土具有高度的可塑性与初始性,它的重量感衬托出其他材质,成为建筑语言中的一个押韵起始。」他解释道。

那么,如何选择适切的材料与工法?林友寒认为关键在于观察未来用户的心境,思考他们将以什么样的情感走进这个空间。以新竹市大坪顶纳骨塔「永恒之丘」为例,当时的起心动念便是希望能让前来扫墓的人不再带着对死亡的恐惧,而是怀着对先人的爱与敬意。因此,他选择让墙面微微倾斜、受光,使得每个角落都能迎接光线,没有死角的存在。当恐惧从纳骨塔里卸载,这个场域有了随时可以前来的可能性。

台湾先天的材料资源较少,倚赖进口,难以在追求永续采集的前提下,通过材料回溯本土文化。「不过像清水混凝土、木工技术等工法,在文化的影响下也拥有它们的特殊性。」林友寒解释道,新富町文化市场里的各个角落,每一块板子、玻璃都是用双面胶简单黏合,轻巧、便利又耐用,并且不对原本的古迹结构造成任何负担,随时可以拆卸,「这就是轻质材料有轻的做法,重质材料则有重的做法。」他笑着说。

时间的怜悯

林友寒聊建筑时显得惬意,但其言谈背后所蕴含的意涵与底蕴,却深邃无比。不过他说,自己也是到四五十岁时才真正发现自己可以成为一位很好的建筑师,「40岁以前,我以为自己有天赋,但后来才发现,那其实是一场误会。能画图、创造出形,并不代表你有办法以生命的经验去沉淀出空间的可能。形与空间是两回事,空间的价值往往是到了某个年纪,别人才会真正允许你去运行,你也才有能力产生某种与空间的对话。」

打造江贤二艺术园区的过程中,林友寒看见无论是江贤二还是发起人严长寿,都以一种怜悯的方式在回顾自己的生命,那份沉淀与共鸣无法假装。「时间的累积,不是说会让你看见希望,而是成为陪伴你的生命的一部分,帮助你更理解他人所走过的痛苦。去怜悯做人本身就有太多痛苦要走的过程,而非假正面强调该做什么才对。前者是怜悯与体验,后者则是一种指正。」

体悟,是日子、生活、经验一次次累积而来。林友寒在设计新富町文化市场时,选择隐藏自己的存在,因为他知道,自己不需要外界的认同,「有时候,当过于渴望他人的认同时,可能会做出像孔雀那样张扬的事。但你也很难准确地说出,究竟是什么让你在某一刻放下了这种渴望。」林友寒说,当被他人定义为「好」这件事渐渐地不再重要时,真正重要的,反而是在与他者间的共鸣中找到的。

不过,他也清楚地意识到,对于是否被认同的困扰,是他那一代人的优势。「认同的困扰,是后面世代才开始面对的。我与我的老师们创作的60年代至80年代,根本没有人知道我们在干嘛,没有竞图,也没有发表,就只有一小圈人知道我们的存在。」

当未来逼近

如今,科技的发展让一切都加速,工作变得即时,AI缩短了大量整理与思考的时间,「我们战后婴儿潮世代已经能在生命的经验中找到沉淀的宁静,就像摩西分红海一样,我们已经有生命经验去找到那一刹那。但对你们(年轻世代)来说,这是很不公平的。」林友寒这么说。在刚毕业并踏上建筑师的道路那段期间,他甚至还未理解「建筑」的含义,只凭着自己爱画画,选择了这条路,并一路摸索前行;而现今的年轻人,往往尚未毕业便被生涯选择的压力所追迫得无法喘息。

林友寒认为新一代建筑师遭遇的「难」不只如此。30世代的建筑师所面对的是地球被残害后的样貌,「我们这一代已经浪费了太多资源,摧残了太多环境,而你们(年轻世代)得承担这些后果,这是我们这一代应该感到愧疚的地方。」也因此他在教书的过程中,总着重于与环境的关系上,「我觉得重要的是,如何和下一代一同准备好,去面对现在的地球,以及未来可能发生的种种挑战。」

40世代的建筑师会直接面临到的难,林友寒认为是创意枯乏。随着行业的发展,能够继续攀升的空间越来越小,而如果走向普世化的道路,又有太多人在做相同的事情。他指出,「我觉得30、40世代的人最痛苦的,可能是两三年内,AI就能挑战你80%的工作量。」

他进一步解释,建筑师的工作看似高尚,但其中仍有大量重复性的工作。而台湾90%的建筑师都依赖房地产,但未来多数的建案立面与形貌,业主可能会通过AI来设计。若将来业者倾向相信AI带来的效率,不再看重创意所产生的特殊性,或者对建筑师的判断产生怀疑,那这个职业将面临很大的挑战与改变。

「什么时候作者的真实性、原创性会被取代?以原创过生活的人,总觉得自己无法被取代,认为AI永远无法超越人类的创意。不过我没有那么乐观,也不愿太过悲观,我想我们终究会和AI合作,却无法真正取代它。」林友寒道。

不过,林友寒也认为过度悲观只会让人感到痛苦,他更倾向去感受生活中那些值得珍惜的美好,「像在德国与台湾的创作机会很不一样,虽然痛苦的地方都很多,不论哪国都有让人讨厌的地方,但同时也拥有它的好处。我喜欢在德国开车,高速公路的时速可以达到300公里;但我更喜欢在台湾开车,可以随心所欲地到处乱跑。那是两种自由,就像迪士尼经典影集《孟汉娜》的主题曲〈最美好的两个世界〉一样。」他笑着说,给出了令人意料之外的例子。

在艺术家的勇气上寻找自由

林友寒观察,德国和台湾的自卑感有某种相似之处。前者在经历了第二次世界大战战败后被迫开放,过往的文化在日后的文学与影视作品中始终被视为与「恶」相关;后者则经历了殖民统治,留下了无法抹去的历史伤痕,以及难以梳理文化的根源。「两者都背负着历史的重担,或是持续在寻找文化里的罪源,对我来说蛮有意思的。但那并不是说我得去歌颂它,而是它让我有创作、立足的机会。」

限制与自由并存,要在这样的矛盾中找到自己的立足点,的确需要勇气。林友寒说自己作为一位建筑师,是依靠艺术家的勇气来观看社会。「建筑师是没有勇气的,别人请我做这件事,我就只能做,我哪有说不要的这种勇气?」他坦言,在现实中,建筑师往往不会像艺术家一样有权利拒绝某些要求,而是被现实与需求所牵引。

Youtube影片/德国导演文·温德斯(Wim Wenders)拍摄德国艺术家安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)的纪录片《安塞姆:废墟诗篇》(Anselm – Das Rauschen der Zeit)预告。

林友寒提到德国导演文·温德斯(Wim Wenders)拍摄德国艺术家安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)的纪录片《安塞姆:废墟诗篇》(Anselm – Das Rauschen der Zeit),片中其中一幅安塞姆的经典画作〈英雄的象征〉(Heroic Symbols),里头男子摆出纳粹敬礼的手势,以德国最禁忌的语汇,谈论被忽略的历史;还有犹太裔诗人保罗·策兰(Paul Celan),经历父母于集中营的死亡,却依然用德文写诗,在伤口中选择持续创作,那份挣扎与台湾过往日本殖民和省籍冲突有着相似的隐痛,也卡在历史与语言的夹缝之间。文·温德斯(Wim Wenders)从安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)的勇气中拍出电影,而他自己则在江贤二直视自身过去的凝视里创建了园区。

「我很在乎的是,人们是否能真正理解自己的问题,有没有办法体会像保罗·策兰(Paul Celan)遇到的痛楚。能否站在他的角度,去理解那种来自于破坏自己的语言所带来的伤。这是我在文化创作、学习环境与建筑实践中始终在乎的事。这影响我很深。」

然而,要找到那样深刻的共鸣,实则困难。是否愿意讨论、是否愿意换位思考、是否愿意松动原有的价值观,之间都藏着摩擦与不安。那就像坂本龙一在最后一次演出《坂本龙一:OPUS》中,刻意选择了一台未经调音的钢琴演奏,「那种变调是生命中的共鸣,走调了就是走调了。许多事情终将是我们必须接受的:走调的人、走调的社会、走调的文化。也许,这些才是我们真的要欣赏的部分。」

Youtube影片/坂本龙一在最后一次演出《坂本龙一:OPUS》中,刻意选择了一台未经调音的钢琴演奏。

(本文经台北文创授权转载,原文刊载于此)